假尿苷修饰是细胞中最常见的RNA修饰形式,常被称为第五碱基[1,2]。它在mRNA疫苗生产中得到了广泛应用,而其异常水平与多种人类疾病,包括线粒体肌病、乳酸酸中毒和环形铁粒幼细胞性贫血综合症(MLASA),有着密切的关系[3]。尽管如此,假尿苷修饰对红细胞发育、分化的具体影响尚未明确,且MLASA也缺乏有效的治疗手段。

2024年4月18日,细胞生态海河实验室施均/袁卫平/初雅婧合作团队在《Blood》(IF=20.3)在线发表了题为“Mitochondrial tRNA pseudouridylation governs erythropoiesis” 的文章(细胞生态海河实验室为第一完成单位)。该研究首次揭示了tRNA假尿苷修饰(pseudouridylation)调控线粒体氧化磷酸化-mTOR通路影响红细胞生成(erythropoiesis)的重要基础理论,并在临床验证了mTOR通路抑制剂改善MLASA红细胞生成、纠正贫血的新策略。

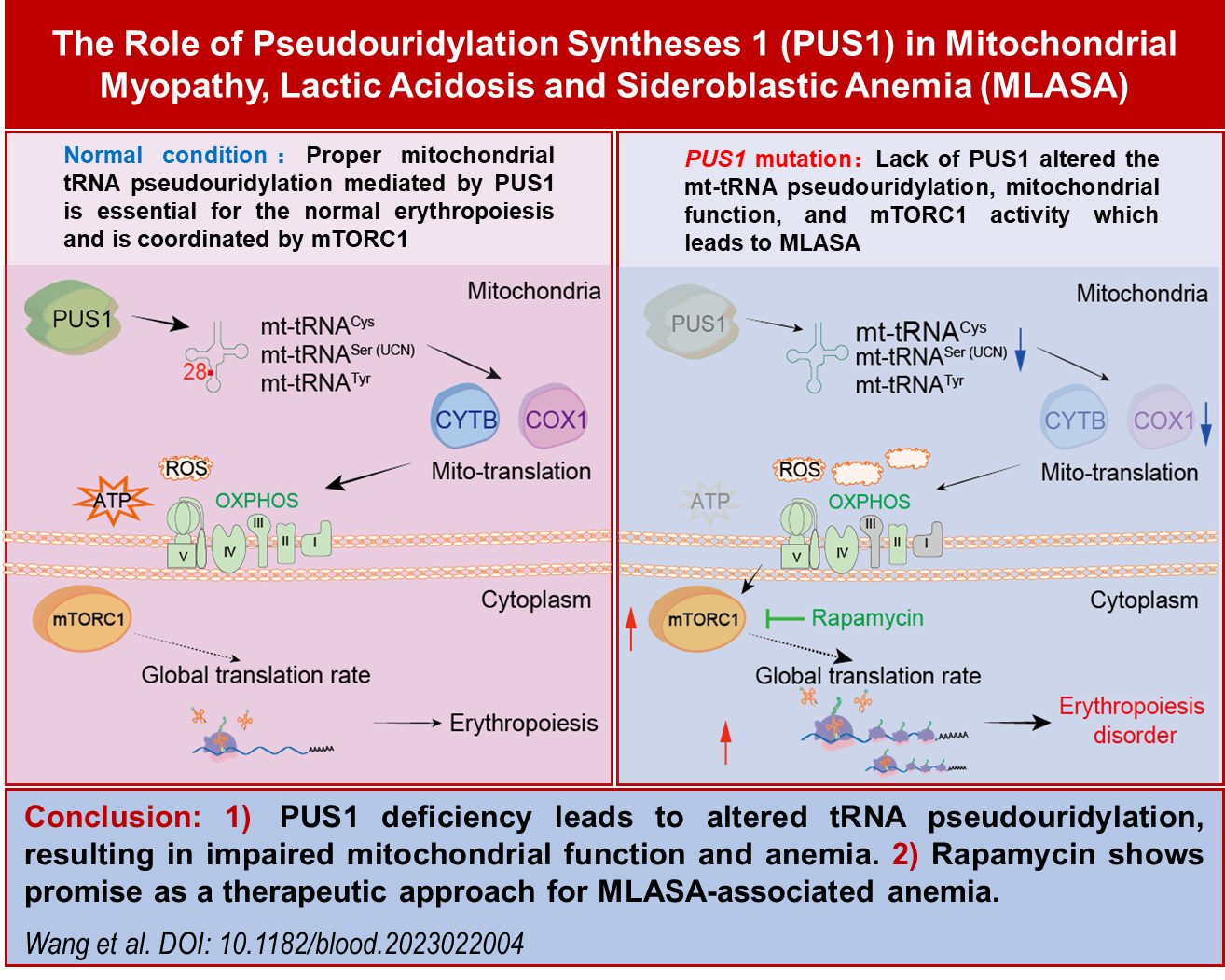

该研究立题源于一例临床收治的患者,这位伴环形铁粒幼贫血的患者经遗传性血液病相关基因测序后,被发现携带一种未报道过的假尿苷合成酶PUS1基因纯合突变(c.523delC, p.P175fs*8; NM 025215.6)。通过构建携带该突变的MLASA患者源性诱导多能干细胞(iPSCs)、CRISPR-Cas9原位修复株,以及建立相应的Pus1突变小鼠模型,研究团队系统揭示了MLASA iPSCs和MLASA小鼠红系造血分化异常的关键机制是线粒体功能障碍和蛋白质合成受损。突变体PUS1导致线粒体部分tRNA假尿苷修饰丧失、丰度下降,进而导致线粒体氧化磷酸化复合物Complex III亚基翻译下降。补充与呼吸链或血红素合成相关的线粒体补充剂不能很好地促进红细胞分化。进一步通过联合RNA-Seq、Ribo-seq和蛋白质组分析发现,mTOR信号通路存在大量异常活化。通过mTOR抑制剂雷帕霉素可以促进MLASA-iPSCs的红系分化,并在MLASA小鼠模型中观察到有治疗效果。

更重要的是,临床使用雷帕霉素治疗显著改善了MLASA患者的贫血表型。患者用药一个月后血红蛋白水平显著提升并摆脱了输血依赖,持续用药一年疗效仍得以维持。该研究成功实现从“临床治疗需求--基础研究理论--药物靶点发现--临床治疗验证”的完整研究闭环。这一发现不仅为理解线粒体tRNA假尿苷修饰在调控红细胞生成中的关键作用提供了新的见解,也为面临异常蛋白质翻译导致的贫血患者提供了新的治疗策略。

该研究负责人施均教授表示:“此工作不仅揭示了线粒体中假尿苷修饰在红细胞生成过程中的新角色,而且为治疗MLASA和其他可能与线粒体功能障碍相关的贫血症提供了新的治疗途径。期待未来能够将这些发现转化为更为广泛的临床贫血治疗实践,为患者带来福音。”

细胞生态海河实验室施均教授、初雅婧副教授和袁卫平教授为共同通讯作者。团队成员汪碧忱、石得阳、杨爽和连玉为共同第一作者。该项目获得细胞生态海河实验室创新基金、中国医学科学院医学与健康科技创新工程、国家重点研发计划和国家自然科学基金的支持。

原文链接:

https://ashpublications.org/blood/article/doi/10.1182/blood.2023022004/515775/Mitochondrial-tRNA-pseudouridylation-governs

参考文献:

1. Cohn WE. Pseudouridine, a carbon-carbon linked ribonucleoside in ribonucleic acids: isolation, structure,chemical characteristics. J Biol Chem. 1960;235:1488-1498.

2. Carlile TM, Martinez NM, Schaening C, et al. mRNA structure determines modification by pseudouridine synthase 1. Nat Chem Biol. 2019;15(10):966-974.

3. Bykhovskaya Y, Casas K, Mengesha E, Inbal A, Fischel-Ghodsian N. Missense mutation in pseudouridine synthase 1 (PUS1) causes mitochondrial myopathysideroblastic anemia (MLASA). Am J Hum Genet. 2004;74(6):1303-1308.

撰稿:初雅婧 汪碧忱

编辑:赵婉婉

校对:张婷婷

审核:祁健伟 郝 莎 施 均