近日,细胞生态海河实验室肖志坚教授团队在《Leukemia》杂志发表了题为“Comparison of the revised 4th (2016)5th (2022) editions of the World Health Organization classification of myelodysplastic neoplasms”的研究论文(细胞生态海河实验室为第一完成单位)。比较了WHO2022和WHO2016诊断分型标准的区别,首次评估且肯定了WHO2022诊断分型标准在骨髓增生异常综合征(MDS)患者中的应用价值,为MDS的精准诊断和分层治疗提供了重要依据。

骨髓增生异常综合征(MDS)是一组具有异质性的克隆性造血性疾病,其特征是血细胞减少、髓系细胞一系或多系发育异常、无效造血以及演变为急性髓系白血病的风险增高[1]。1982年FAB工作组首次提出MDS诊断及分型标准[2],在过去的四十年里,随着对疾病认识的加深,又几经更新和完善。为了更好地区分和定义不同的MDS亚型,WHO工作组最近更新了MDS的第五版诊断分型标准(WHO2022)[3]。相较于上一版WHO标准(WHO2016)[4],WHO2022在更加强调疾病的病理学及分子学特征基础上,对MDS的诊断分型做出了重要调整。WHO2022诊断分型标准在大规模MDS患者中的评估结果目前尚未见报道。

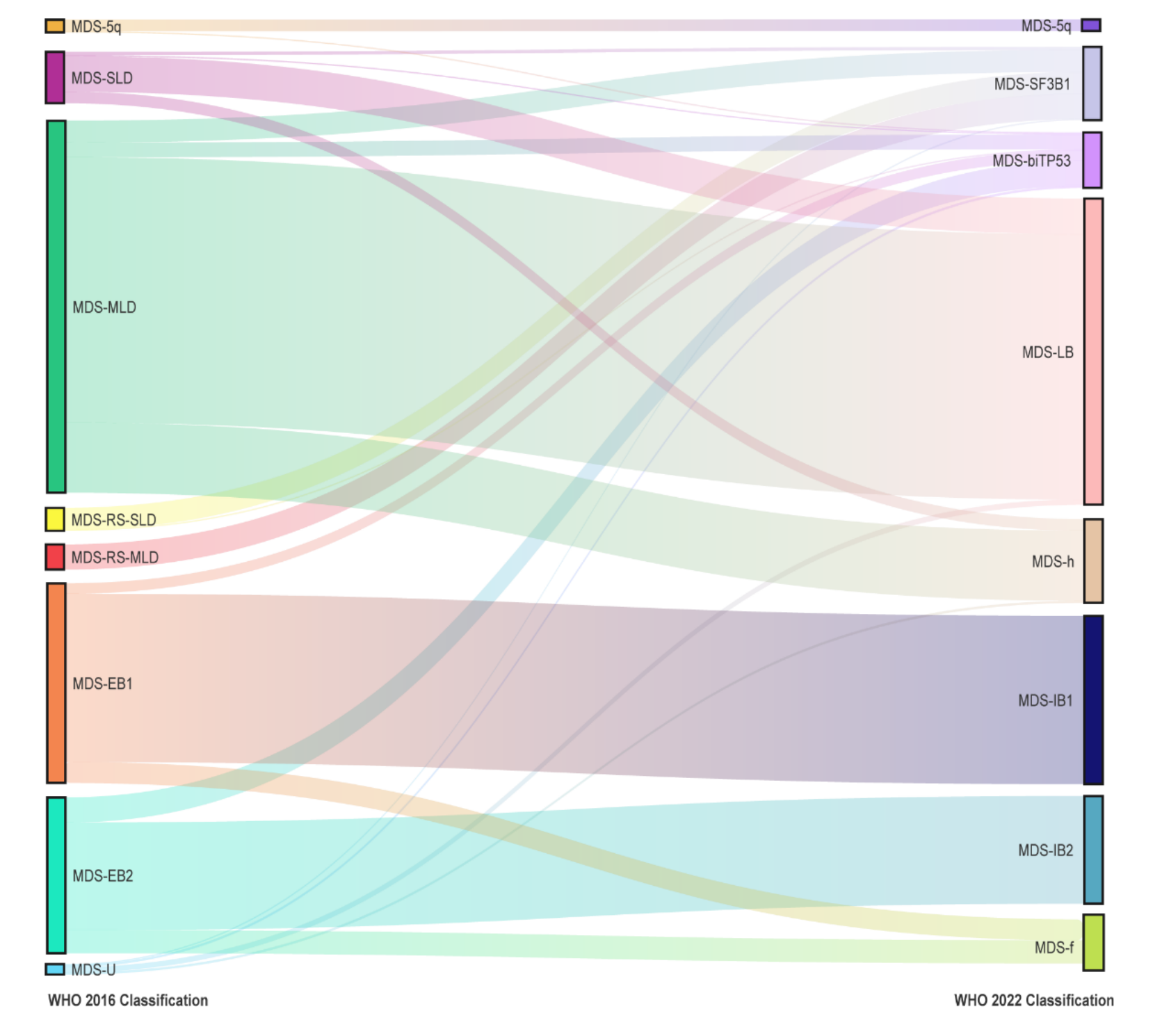

该研究回顾性分析了2016年8月30日到2021年9月22日于中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所)就诊并按照WHO2016标准初次诊断为MDS的852例患者资料,按照第五版WHO标准重新进行诊断和分型。按照WHO2016分型标准,852例患者中:MDS-5q- 12例(1.4%),MDS-RS-SLD 22例(2.6%),MDS-RS-MLD 24例(2.8%),MDS-SLD 49例(5.8%),MDS-MLD 365例(42.8%),MDS-EB1 197例(23.1%),MDS-EB2 162例(19%),MDS-U 21例(2.5%)。根据WHO2022诊断标准,其中30例伴NPM1突变的患者被重新诊断为AML,9例MDS-U的患者被重新诊断CCUS。其余813例患者依然诊断MDS,其WHO2022分型为:MDS-5q 11例(1.4%),MDS-SF3B1 70例(8.6%),MDS-biTP53 53例(6.4%),MDS-LB 293例(36%),MDS-h 80例(9.8%),MDS-IB1 161例(19.8%),MDS-IB2 103例(12.7%),MDS-f 46例(5.2%)。其中MDS-biTP53主要来自于MDS-EB2(24例),MDS-EB1(10例)和MDS-MLD(14例)。

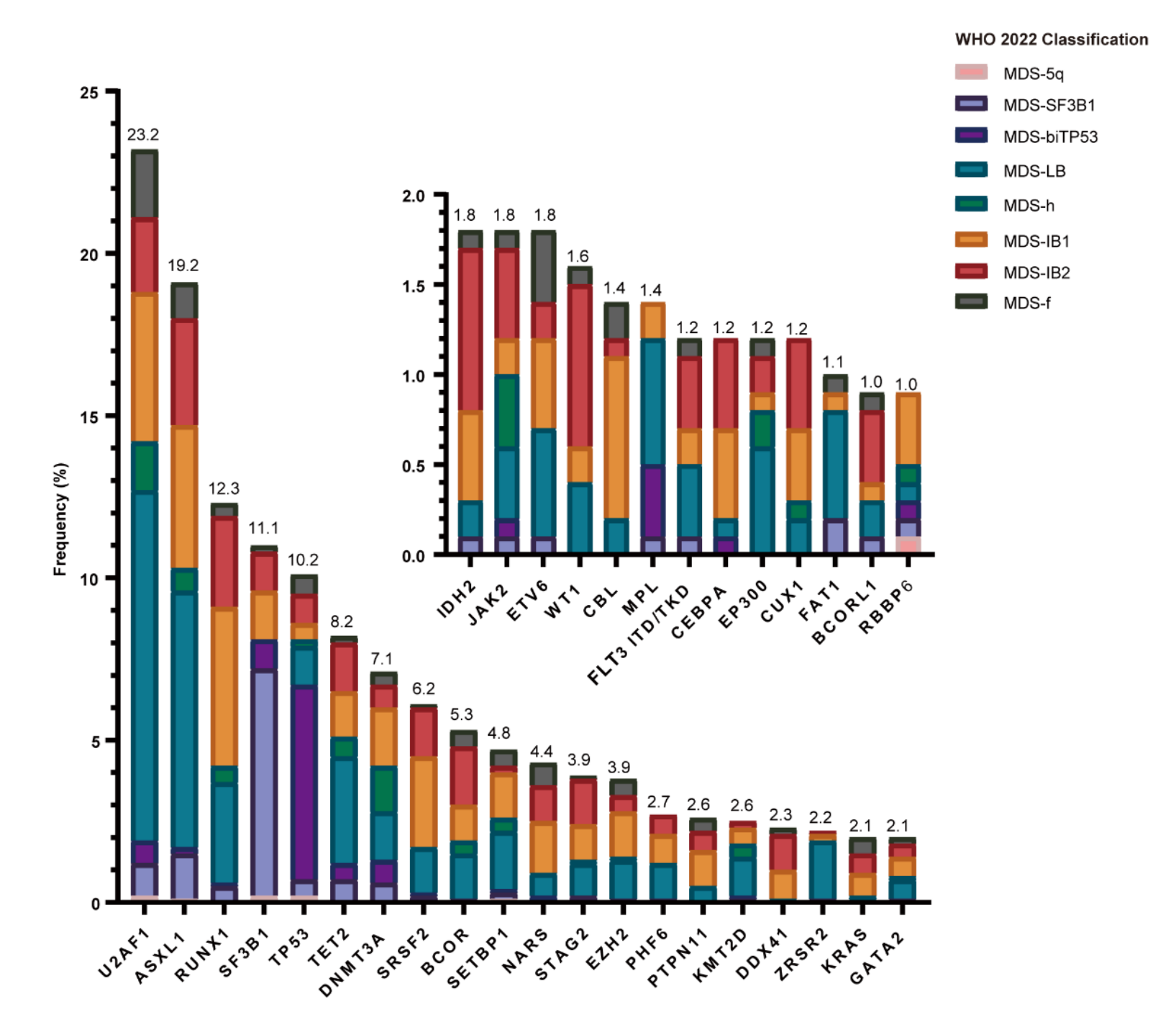

在根据WHO 2022标准诊断为MDS的813例患者中,突变率> 5%的基因有U2AF1、ASXL1、RUNX1、SF3B1、TP53、TET2、DMNT3A、SRSF2和BCOR。

IPSS-R和IPSS-M预后评估模型均可对按照WHO2022诊断MDS的患者进行准确的预后危险分层。其中MDS-biTP53、MDS-f和 MDS-IB亚群内IPSSR和IPSSM高危和极高危的患者比例最多。

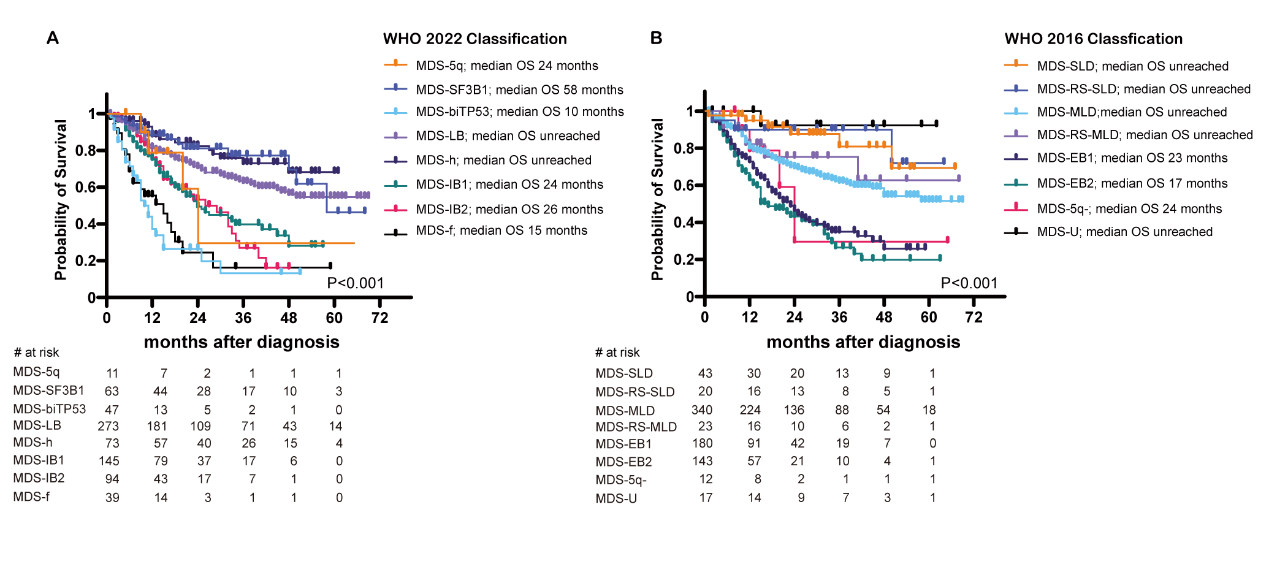

所有患者的中位随访时间为22个月。根据WHO 2016标准分类为MDS的患者中位生存期为4年,而根据WHO 2022标准分类为MDS的患者中位生存期为45个月。其中MDS-biTP53(10月)和MDS-f患者与其他亚型相比,其中位生存期明显更短。

MDS-IB1和MDS-IB2患者具有相似基线特征和预后。与MDS-IB患者相比,MDS-f患者的血红蛋白浓度和血小板浓度较低,U2AF1突变率更高。MDS-biTP53患者的血红蛋白浓度较低、细胞遗传学更复杂、IPSS-R和IPSS-M极高危的比例更高,ASXL1、RUNX1、SRSF2、BCOR和STAG2的突变率更低。

与MDS-LB患者相比,MDS-h患者的白细胞、中性粒细胞和血小板计数较低、MDS相关突变频率显著较低(U2AF1,ASXL1),生存期较长。

与WHO 2016不同的是,WHO 2022不再区别病态造血系数。该研究进一步探究了病态造血系数对临床特征和预后的影响。根据骨髓涂片形态学结果,MDS-LB的患者可进一步分为MDS-LB伴SLD(34例)和MDS-LB伴MLD(259例)。MDS-LB-SLD患者的血红蛋白、白细胞和中性粒细胞计数更高,IPSSR和IPSSM分级更低危且预后更好。

综上所述,该研究首次探究了MDS的第五版WHO分型诊断标准在临床中的应用价值,证实该分型标准可有效识别潜在更高危的患者,有利于个性化的诊断和治疗,并在此基础上,提出了对现行标准的补充意见。

细胞生态海河实验室肖志坚教授为该研究的通讯作者,团队成员张喻堤和吴君颖为该研究的共同第一作者。

原文链接:

https://www.nature.com/articles/s41375-022-01718-7

参考文献:

4.Arber DA, Orazi A, Hasserjian R, Thiele J, Borowitz MJ, Le Beau MM, et al. The 2016 revision to the World Health Organization classification of myeloid neoplasmsacute leukemia. Blood. 2016; 127:2391-405.

撰稿:张喻堤 吴君颖

编辑:高佳佳

校对:何美曈

审核:祁健伟 肖志坚 周家喜